80多年了!“抗日救國”石刻一直“活”在上思

□ 本報記者 盧鐮太

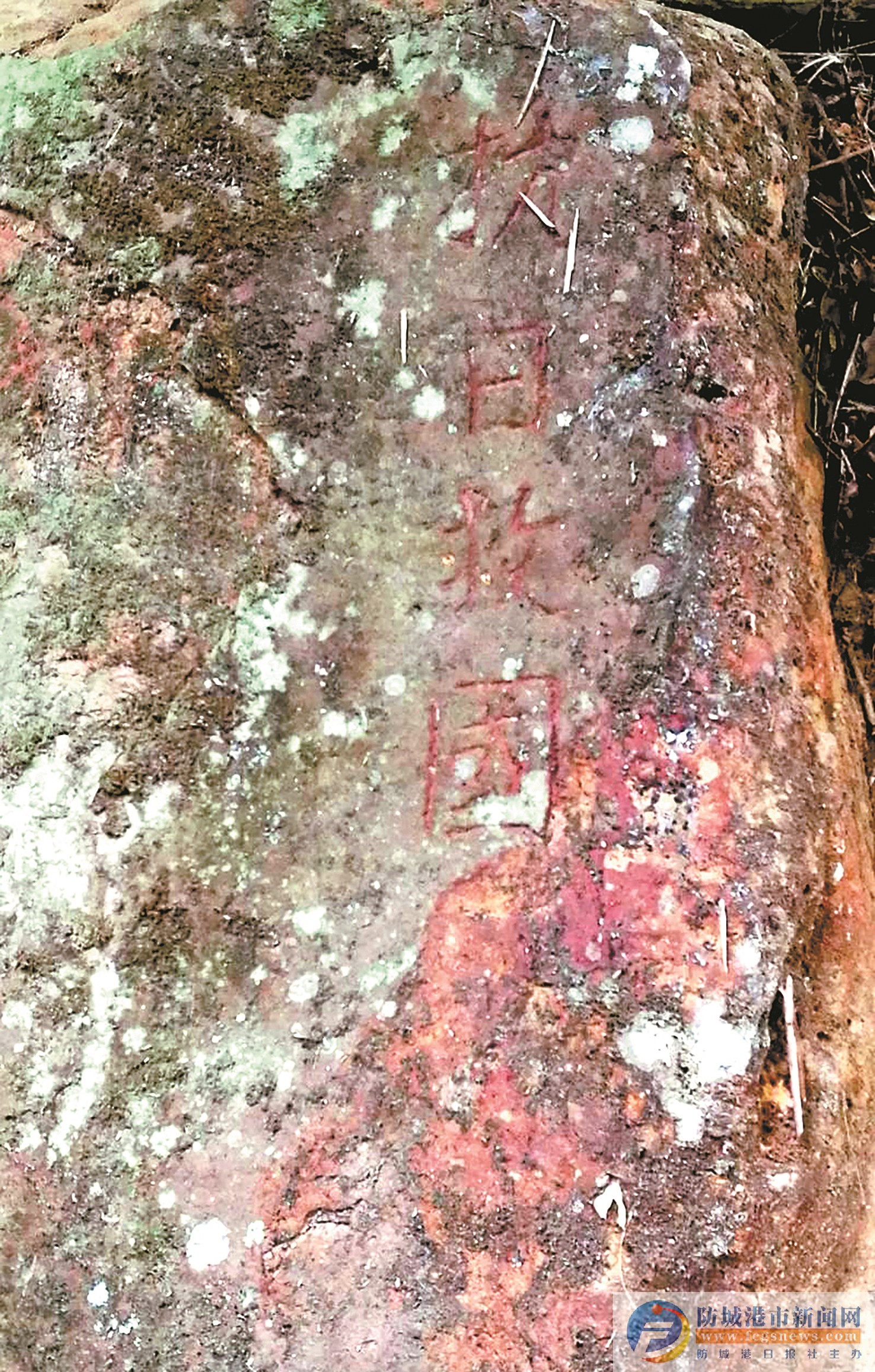

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。80余載歲月流轉,硝煙早已散盡,但在上思縣十萬大山腹地的鳳凰山那咘屯,一塊鐫刻著“抗日救國”的巨石,仍像一位沉默的見證者,靜靜訴說著那段烽火連天的歲月,將中華民族的抗爭精神深深烙印在這片土地上。

近日,記者與熟悉當地抗戰史的黨史專家一同前往那咘屯,赴一場與歷史的“約會”。出發時,防城港市區還飄著細雨,可當車輛駛入上思縣境內,天空竟豁然放晴——陽光穿透云層,灑在連綿的青山上,仿佛連大自然都在為這場“銘記之旅”鋪路。剛到村口,一位頭發花白卻精神矍鑠的老人已在路邊等候,他就是最早發現抗戰石刻、被當地人稱為“活黨史”的叫安鎮小學退休教師廖鴻坡。“走,我帶你們去看看當年的‘戰場’!”老人話音未落,便帶著我們向山間走去。

沿著隱約可見的“古商道”前行,草木的清香混雜著泥土的氣息撲面而來。行至一處雜草掩映的坡地,廖鴻坡停下腳步,指著眼前的斷壁殘垣說:“這就是我家祖屋的遺址,當年國民革命軍五路軍四隊的抗日指揮所就設在這里。”記者俯身細看,幾塊青石門石上的雕花紋路仍清晰可辨,半截泥墻在綠樹環繞中靜靜佇立,仿佛還殘留著當年的煙火氣。

“我父親常跟我講,1938年,抗戰軍人從南寧過來,走了好幾天山路,到這里時身上帶的烙餅都長霉了。”廖鴻坡的聲音帶著對往事的追憶,“8名軍人在我家住了40多天,我爺爺廖方信天天給他們做飯。那時候條件苦,爺爺就用山里的酸菜泡鯉魚,再用樟木生火煮,沒想到這道‘山野味’,成了軍人們最難忘的飯菜。”更讓人動容的是,軍人們離開前,特意在祖屋百米外的石壁上刻下“抗日救國”四個大字,既是對這段軍民情誼的紀念,更是保家衛國的誓言。隨后,在村民廖萬珍的帶領下,他們向著寧明方向繼續奔赴抗日前線。

穿過一片茂密的樹林,那塊承載著厚重歷史的巨石終于出現在眼前。盡管歷經80多年風雨侵蝕,碑石周圍長滿青苔,碑面也有些許風化斑駁,但刻在石上的“抗日救國”四個大字筆鋒銳利,依舊蒼勁有力。同行的人都放慢了腳步,有人輕輕拂去碑石上的落葉,有人舉起手機拍照,生怕錯過任何一個細節——這不僅是一塊石頭,更是一封穿越時空的“家書”,訴說著先輩們的家國擔當。

今年8月,市委宣傳部部長朱其東來到當地,在石刻處了解文物保護及相關歷史,他說今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,這處石刻見證艱苦歲月,承載民族抗爭精神,有特殊歷史意義和時代價值,希望有關部門要結合第四次全國文物普查,做好保護和活化利用,深挖紅色故事與歷史價值,讓文物活起來,成為傳承紅色基因,凝聚民族精神的生動教材。

當天,同行的原上思縣文物管理所所長王善初回憶,2017年2月,上思縣武裝部、文物管理部門和黨史辦的工作人員曾專門來到這里開展聯合考證,最終確認這處石刻是防城港市境內首個抗戰實物鐵證。“當時我們就下定決心,一定要保護好這份‘紅色遺產’。”如今,在市、縣兩級的支持下,百萬級專項資金已投入遺址保護:4公里長的村級公路直通那咘屯,石刻上方也搭建起了遮風擋雨的鐵棚,曾經隱蔽在深山的遺址,成了越來越多人追尋紅色記憶的“打卡地”。他們聽廖鴻坡講抗戰故事,感受那段不屈的歷史。

站在石刻前,看著遠處郁郁蔥蔥的十萬大山,記者忽然明白:石刻之所以珍貴,不僅因為它記錄了一場戰斗、一段情誼,更因為它承載著中華民族“不畏強暴、血戰到底”的抗戰精神。80多年前,廣西學生軍、國民革命軍五路軍在這里拋灑熱血,當地百姓用一碗熱飯、一次帶路支援前線;80年后,我們循著石刻的印記而來,既是為了銘記歷史,更是為了從這份精神遺產中汲取力量。

如今,“抗日救國”石刻依舊矗立在鳳凰山深處,它像一座無聲的豐碑,提醒著每一個前來瞻仰的人:和平來之不易,復興之路任重道遠。在實現中華民族偉大復興的征程上,這份鐫刻在石頭上的精神,必將永遠照亮我們前行的方向。